【長崎の今をシカとご覧あれ!みジカなナガサキ】

長崎県では、全国より速いペースで人口減少や少子高齢化が進んでいるようです。

労働力不足の解消や地域社会の維持、また、新たな価値を創り出すためにも、性別に関わらず、誰もが自分の力を発揮できる社会をつくることが大切です。

家族のあり方や社会情勢の変化により、共働き世帯が増え、働く女性も年々増えています。

仕事と家庭を両立するためには、家庭での家事や子育ての役割分担も大切ですよね。

県民意識調査によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に賛成する人は2割程度で、5年前の調査から半減しました。

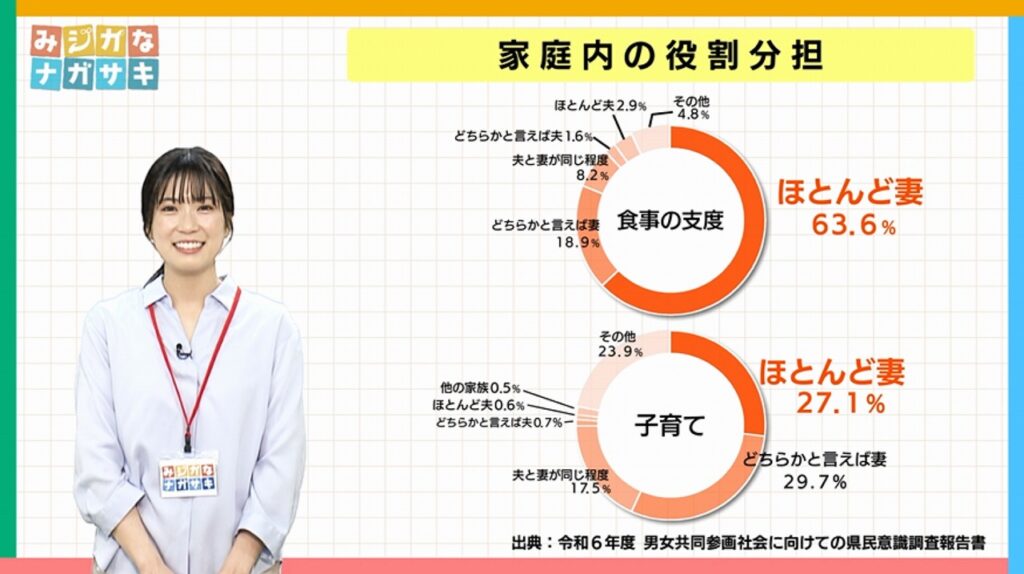

ただ、県内の夫婦やパートナーと暮らしている家庭の現状を見てみると、家事や子育てを女性が担う割合は高いままのようです。

県ではこうした家庭内での負担の偏りを解消するために、家事や子育てをみんなでシェアする「共家事・共育て」の普及・啓発に取り組んでいます。

今回は、「共家事・共育て」を実践している家庭にお話を伺いました!

家族4人で暮らす舩越さん一家

お話を伺うのは、家族4人で暮らす舩越さん一家。

4歳の長男と1歳の長女を育てながら働く共働き世帯です。

雅人さんは、2人目の子どもが生まれたことをきっかけに、「共家事・共育て」に対する意識が高まったそうです。

Q.「共家事・共育て」に対する意識が高まったきっかけ

雅人さん「結婚当初から家事は分担していましたが、二人目を妊娠中に妻が入院したことで、お互いができることをカバーし合おうという気持ちを強く持つようになりました」

Q.夫婦での役割分担について

彩香さん「お互いに家事ができるので、勤務時間によって臨機応変に対応しています」

彩香さん「私が時短勤務をしているので、平日は保育園の送り迎えや料理をし、夫が朝の子どもの準備、夜のお風呂、寝かしつけをしています」

彩香さん「土日は家族で買い物に行ったり、公園で遊んだり、一緒に料理をしたり、家族の時間を楽しみながら過ごしています」

Q.「共家事・共育て」のメリットについて

雅人さん「時間を有効活用でき、子どもと接する時間が増えることで、日々成長が感じられるところです」

彩香さん「二人で今日一日頑張ったと達成感を共有できるところです」

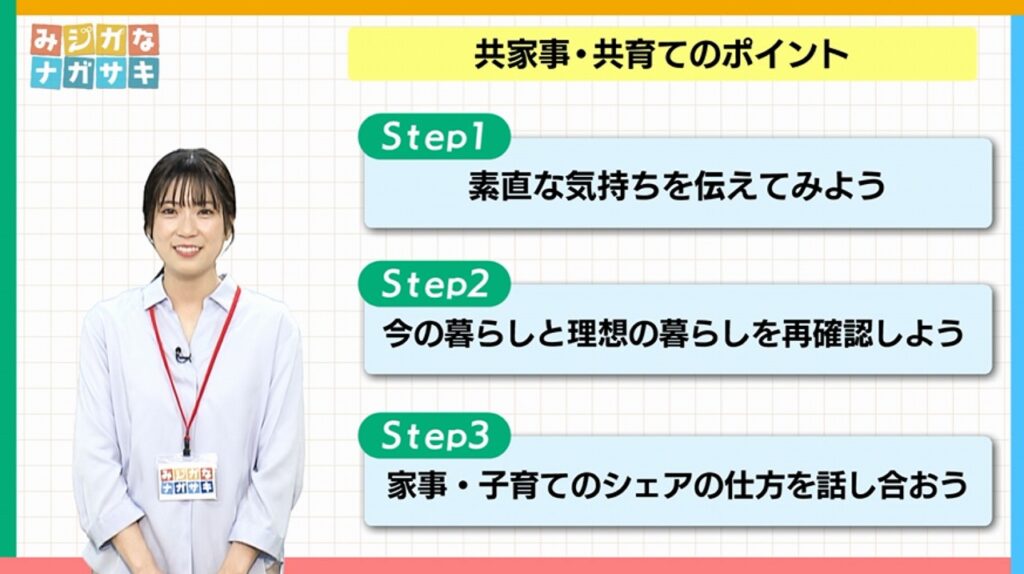

共家事・共育てのポイント

ここで、「共家事・共育て」のポイントを紹介します。

仲の良い家族でも、価値観や考え方はそれぞれ異なるため、お互いの理想とする生活や、日々の家事・子育てのシェアについて話し合うことが大切です。

●Step1 素直な気持ちを伝えてみよう

日々どんなことを思っているのか、パートナーとシェアしましょう。

●Step2 今の暮らしと理想の暮らしを再確認しよう

●Step3 家事・子育てのシェアの仕方を話し合おう

日々の暮らしをどのように営むのか、具体的な協力体制を考えてみましょう。

さらに県では、これから子どもが生まれる家庭や子育て中の家庭に向けて、「パパの家事・子育てを応援するための手帳」を作成しました。

ライフスタイルの変化に合わせて、話し合いの参考にしてみてください。

「共家事・共育て」を実践する家庭がどんどん増えてほシカ~!

シカだけに!笑

【みジカなナガサキ】

・長崎県(広報テレビ番組)

・よかテレ